洞爺丸事件…青函航路開闢から敗戦まで・その1

青森~函館間の定期船は、1973年(明治6年)の北海道開拓使が就航した200トン程の木造外輪船「弘明丸」と「稲川丸」2隻で、3往復/月の運航だったそうです。 民間でも江戸末期から帆船などで運航はあったそうですが、定期便と言えるようなものではなかったそうです。

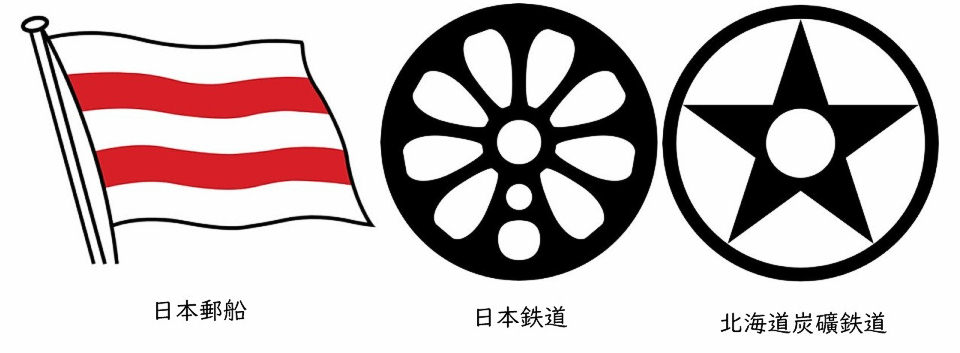

青函航路関連会社社章

青函航路関連会社社章1879年(明治12年)6月30日、北海道開拓使から郵便汽船三菱会社へ移管、その後共同運輸参入と合併で日本郵船となり、1885年(明治18年)から毎日一往復の運航を始めます。

1891年(明治24年)9月1日に日本鉄道東北本線が青森まで開通。

1904年(明治37年)に北海道炭礦鉄道函館本線小樽~函館間が開通。

海を挟んで双方の海岸まで鉄道が来たため、鉄道貨物・鉄道利用客の乗継路線、鉄道連絡航路としての役割が重要となりました。

ただ、車両を船へ乗せる訳ではなく、桟橋も無かったので、乗客も貨物も艀を使って乗換・積替でした。

後年の連絡船とは全く形態が異なります。しかし当時は異なる交通機関同士の連携プレーと言う意味で最先端だったと思われます。

しかし「連携プレー」と言うには些か難が有ったのも事実で、日本鉄道と北海道炭礦鉄道と日本郵船の三者がバラバラのダイヤで接続も何もなし、鉄道が2往復/日に対し船便が1往復/日で客・貨物を捌ききれないのに日本郵船が増便をしないなど利便性が問題となりました。